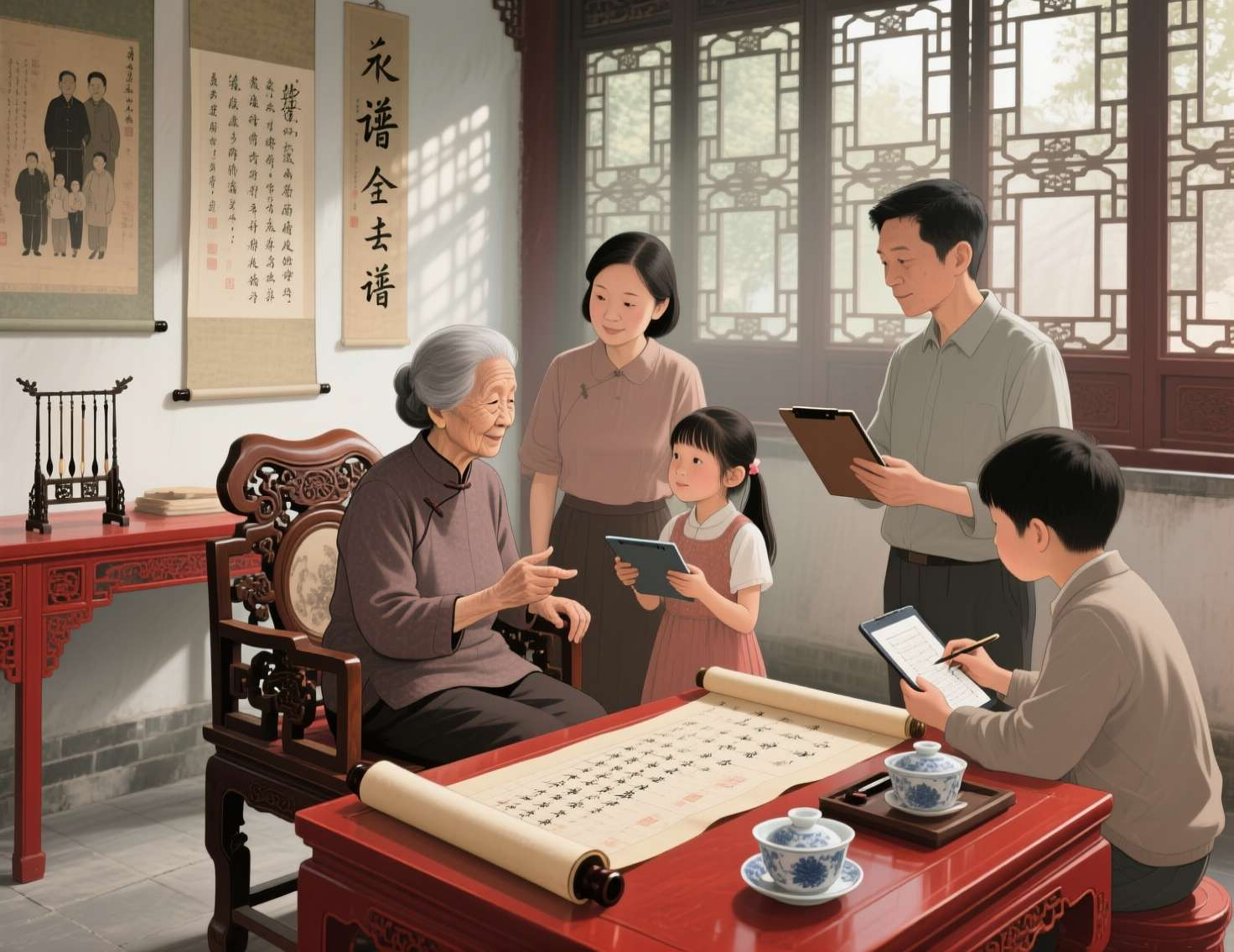

近年来,一股“寻根热”在中华大地上悄然兴起。无论是清明祭祖时的家族共议,还是社交媒体上“寻根问祖”的热门话题,都折射出当代人对家族历史与文化传承日益增长的重视。家谱,这本承载着家族血脉记忆的厚重典籍,正被越来越多人重新捧读。

然而,在这份连接古今的热忱背后,当代修谱之路却远非坦途,它布满了不为人知的荆棘与挑战。从人心的凝聚到史实的考证,从资金的筹措到专业的匮乏,诸多难题共同构成了这项文化工程的复杂图景。今天,我们就来深度剖析当代修谱面临的五大“拦路虎”,并探寻数字时代的破局之道。

第一难:人心之困 —— 在众口难调中凝聚共识

修谱,修的是血脉,更是人心。这第一道难关,便来自于“人”本身。

观念的代沟与断层:修谱最大的危机,莫过于“长者操心,后辈漠然”。老一辈人视家谱为“根”,满怀热情地投身其中,却常常发现年轻一代对此兴趣索然。在快节奏的现代生活中,年轻人更关注个人发展与当下生活,宗族观念相对淡薄,这直接导致修谱工作出现后继无人的“文化断层”。懂规矩的长辈不熟悉电脑,懂技术的晚辈不了解体例,鸿沟由此产生。

内部的矛盾与乱象:修谱本是凝聚家族的善举,但在实际操作中,却可能演变成一场复杂的利益博弈。在费用分摊上,因经济状况差异巨大,难以做到绝对公平,容易引发争议;在组织过程中,一些宗亲会甚至出现争权夺利的现象。更令人痛心的是,有人竟假借修谱之名,设立各种名目大肆敛财,将严肃的文化传承异化为牟利的工具,严重损害了修谱的公信力。

个人隐私的顾虑:家谱要求记录详尽的个人信息。在高度重视个人隐私的今天,许多族人担心信息泄露或被不当使用,因而对入谱持保留甚至反对态度,这也给资料的全面收集带来了现实阻力。

第二难:寻真之苦 —— 在时间尘埃中考证史实

时间的尘埃掩盖了真相,修谱人的首要任务,便是在浩如烟海的故纸堆和众说纷纭的口述中去伪存真。

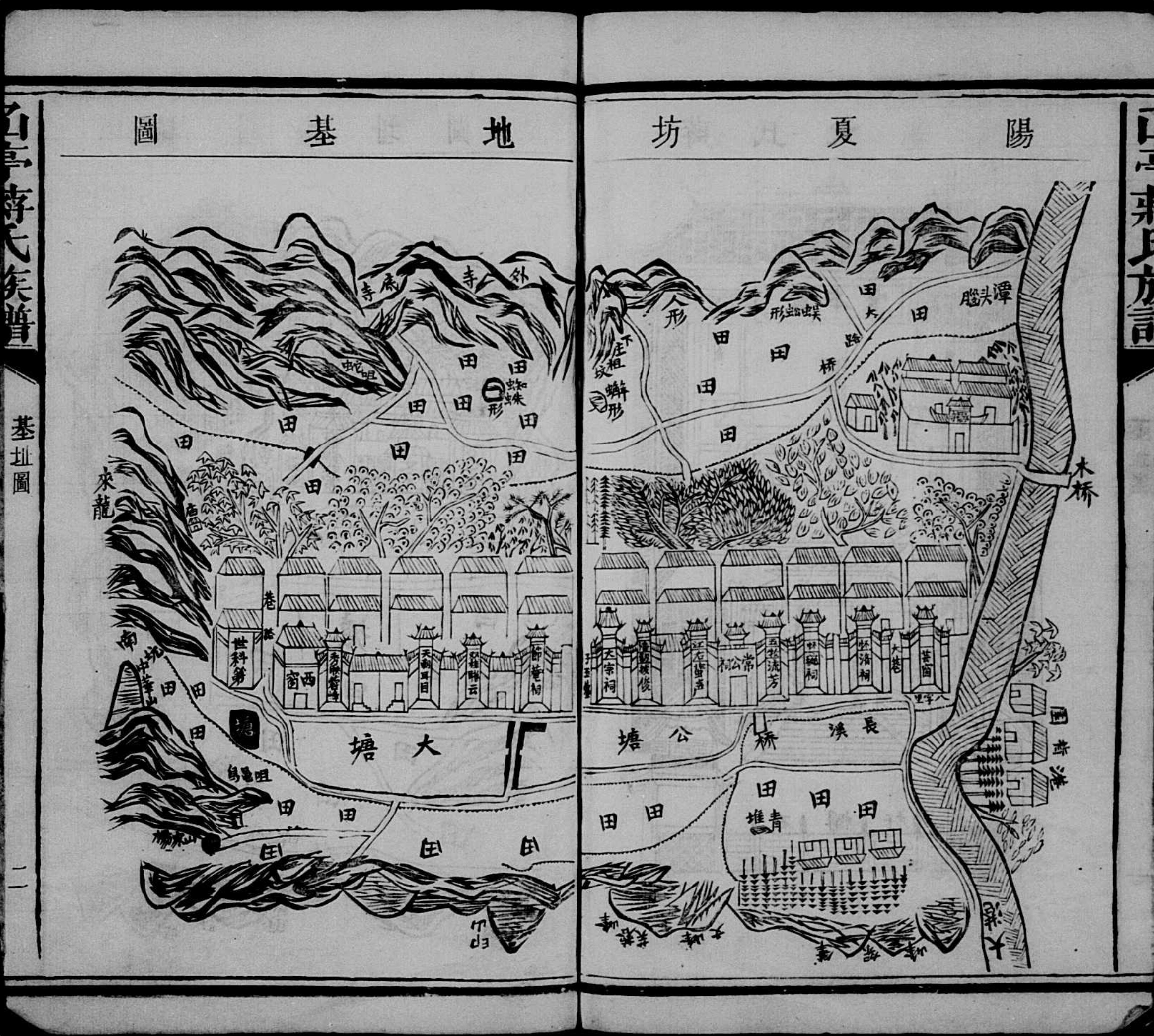

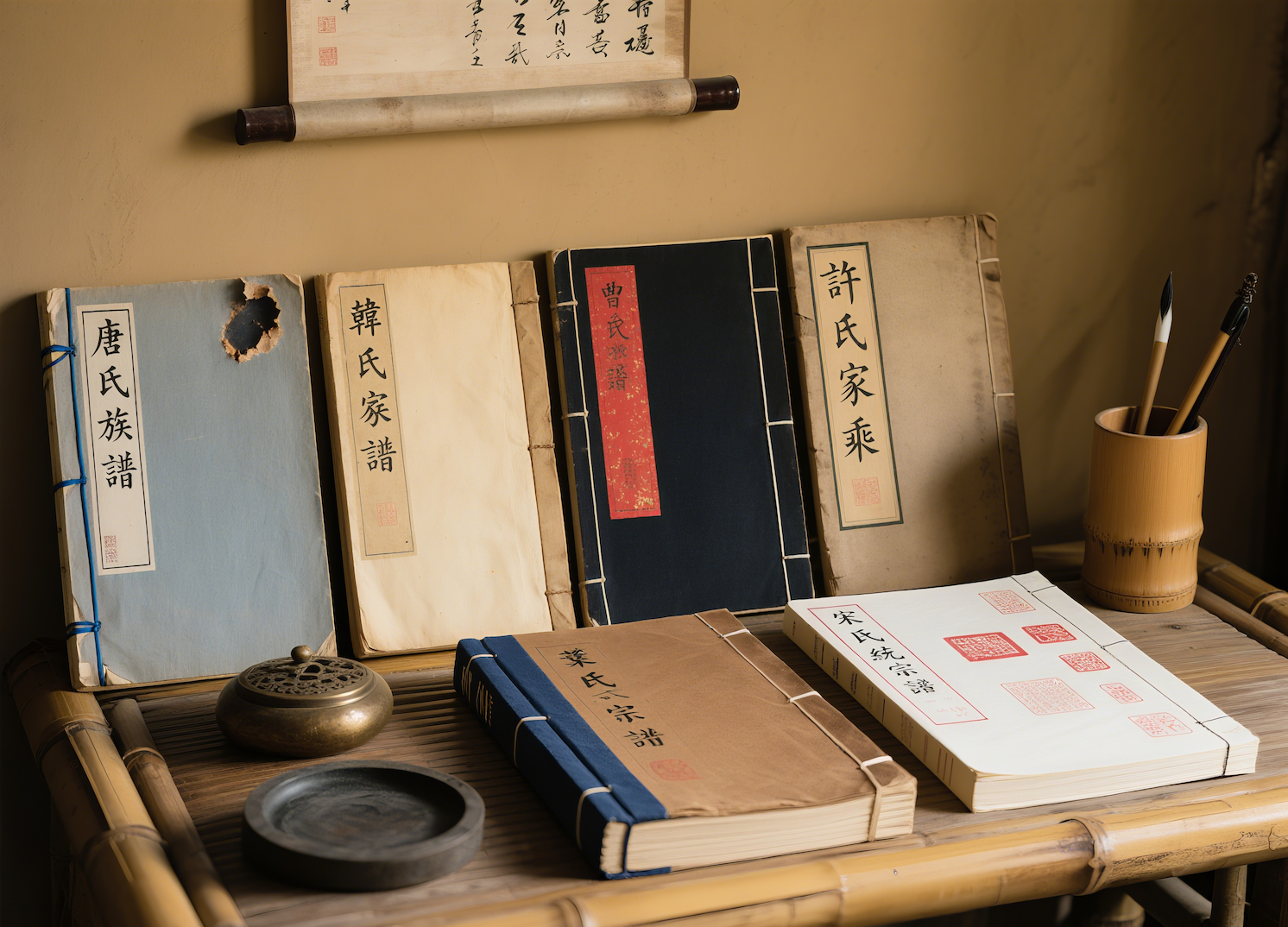

资料收集难:由于战乱、灾害或保管不善,许多珍贵的旧谱、文献早已残缺不全,甚至荡然无存。加上数百年来家族成员的四散迁徙,要将各支系的信息完整搜集,无异于一项浩大的工程。

中华家谱数据库

考证核实难:依赖口述历史,难免会受到记忆偏差和主观美化的影响;不同支系提供的世系图,也可能存在矛盾和出入。修谱人需要像侦探一样,对每一个人物、时间、事件进行细致考证。这项工作不仅需要极大的耐心,更需要历史学、文献学等专业知识作为支撑。然而,目前多数修谱团队由非专业人士组成,容易导致体例混乱、世系错讹等硬伤。

第三难:虚荣之戒 —— 在光宗耀祖中坚守客观

为“光宗耀祖”而修谱,本无可厚非。但若这份初心被虚荣心绑架,则会严重背离修谱求真存实的根本原则。

随意攀附名人:部分支系为了彰显家族渊源,在未经严格考证的情况下,便将历史上并无关联的同姓名人写入家谱,奉为先祖。这种做法看似“光彩”,实则极大地降低了谱牒的可信度和史料价值,更是对列祖列宗的不敬。

过度美化先人:“为尊者讳”的传统观念,也影响着家谱的客观性。在评价先辈时,往往只记其功,不录其过,存在人为拔高或过度美化的现象,使得家谱中的人物形象变得扁平而失真。一部真实的家谱,不仅应是荣誉录,更应是客观的家族史记。

第四难:钱粮之忧 —— 在延续传统中面临现实瓶颈

俗话说,“兵马未动,粮草先行”。修谱这项庞大的文化工程,每一个环节都离不开充足的资金支持。

从前期走访、搜集资料的差旅费,到中期考证实据、设计排版,再到后期印刷装订、分发谱书,成本不菲。然而,由于族人对修谱的重视程度和经济条件不同,筹款往往是整个过程中最令人头疼的问题。资金的短缺会直接影响修谱的进度和质量,甚至可能导致整个计划半途而废。

第五难:传承之思 —— 在文化传承中呼唤共鸣

即便一部家谱历尽千辛万苦终于问世,一个新的问题又摆在眼前:谁来读?谁能读懂?

旧谱的阅读障碍:传统家谱多采用繁体字、文言文和复杂的谱系格式(如苏式、欧式),现代人普遍难以读懂,这无疑为家谱的传承设置了极高的门槛。

内容的温度缺失:翻开许多家谱,看到的只是枯燥的“生于某年,卒于某年,娶某氏,生子几人”等条目。这样的人物记载,难以让后人产生情感共鸣和深刻印象。家谱不应只是一张冰冷的世系图,更应是一部有温度、有故事的家族传记。

破局之道:数字时代,家谱文化如何焕发新生?

挑战重重,是否意味着我们应放弃这项传统?答案是否定的。事实上,数字时代的到来,正为破解上述困境提供了全新的可能。

1、技术赋能,降低门槛:数字化修谱软件和在线协作平台的出现,极大地简化了家谱的编修、存储、查询和更新流程。云端存储避免了纸质资料的遗失风险,便捷的检索功能也让阅读和查找变得轻松。这不仅降低了修谱的成本和技术门槛,也为年轻人参与进来创造了条件。

2、内容创新,注入温度:现代修谱应超越单纯的世系记录,更注重挖掘和记载先人的生平事迹、品格贡献、家风家训等。通过补充个人小传、生活照片、口述访谈录音等多元化内容,让每一个名字背后都是一个鲜活的生命,让家谱变得可读、可亲、可感。

3、专业指导,规范发展:鼓励和引导专业的历史学者、文化工作者参与到民间修谱活动中,提供学术支持和规范指导。同时,地方文化主管部门也应加强对谱牒文化的宣传、保护和研究,为民间修谱提供一个更健康、更有序的发展环境。

结语

修谱,是一场向时间深处的回溯,更是一次对家族精神的凝聚。它所面临的困境,是时代变迁的必然反映。唯有正视这些挑战,并以更科学、开放和包容的态度去探索,我们才能让家谱这一传统文化瑰宝,在新的时代背景下,不仅得以延续,更能焕发出连接过去与未来的璀璨光芒。

毕竟,知道我们从哪里来,才能更清楚地知道,我们要往哪里去。

阅读原文