家谱、族谱、宗谱:你真的分得清吗?

在中国传统文化中,"家谱"这个词我们经常听到。但你是否想过,为什么有些家族的谱牒叫"家谱",有些叫"族谱",还有些叫"宗谱"?这些看似相同的词汇,其实蕴含着深刻的文化内涵和等级秩序。

"家谱"的双重身份

说到这个话题,首先要澄清一个常见的认知误区。"家谱"实际上有两种含义:

在狭义上,它特指记录一个小家庭或支系繁衍的谱牒;但在广义上,它却是所有家族谱牒的统称。这种双重身份,正是我们理解三者关系的关键。

从家庭到大宗:三谱的层级体系

想象一下中国传统社会的血缘结构,就像一棵大树:根部是大宗,主干是各支系,枝叶是无数个小家庭。家谱、族谱、宗谱正是按照这个结构应运而生的。

家谱,如同这棵树的叶片,记录着最基础的家庭单元。它关注的是几代人的生卒年月、婚配情况、墓地位置等日常信息。对于普通百姓而言,这样的家谱实用性强,是维系小支系传承的重要工具。

族谱则像是树的枝干,它将同一始祖下的各个分支串联起来。族谱强调的是"同源共祖"的认同感,是整个宗族的精神纽带。在传统社会中,族谱往往与宗祠相伴而生,成为维系宗族秩序的重要载体。

宗谱则是这棵大树的主干乃至根部,它代表着最高的权威性和正统性。像孔氏、曾氏这样的望族大宗,其宗谱不仅记录着庞大的血缘网络,更重要的是明确了嫡系传承的合法性。这类宗谱往往由官方认可的"宗子"主持修纂,具有重要的政治和文化意义。

宗法制度的文化密码

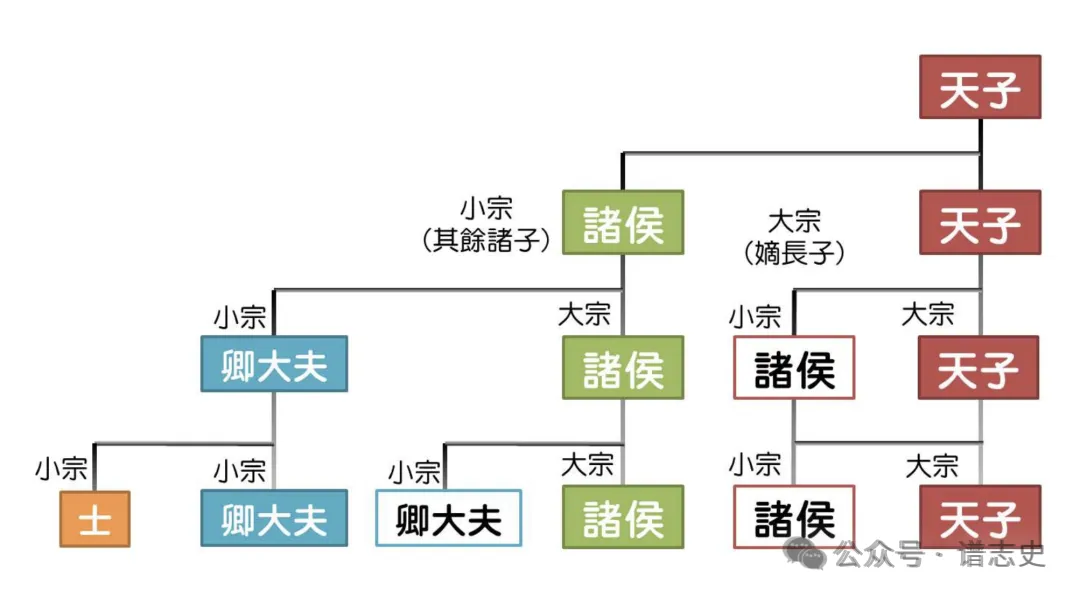

这种谱牒的分化,深深植根于中国传统社会的宗法制度之中。周代建立的宗法制度,以嫡长子继承为核心,构建了一个等级分明的血缘秩序。在这个体系中,"大宗"统摄全局,"小宗"各有分支,形成了严密的社会结构。

谱牒文化正是这一制度在文献层面的体现。家谱解决小支系的生存与传承问题,族谱维护同祖共宗的认同与祭祀传统,宗谱则强化大宗的嫡统与正统地位。三者相互配合,既保证了大宗的正统不乱,又给各支族群留下了独立的记载空间。

文化传承的现实意义

时至今日,这些古老的谱牒文化依然有着重要的现实意义。它们不仅是研究中国社会史、家族史的珍贵资料,更是理解中国传统社会运行逻辑的重要窗口。

当我们重新审视家谱、族谱、宗谱的区别时,实际上是在触摸中华文明的深层脉络。这些看似简单的记录,承载着千百年来中国人对血缘、对传承、对秩序的深刻思考。

下次当你翻阅家族的那本"家谱"时,不妨仔细看看,它究竟属于哪个层次的谱牒,又承载着怎样的文化记忆。

阅读原文